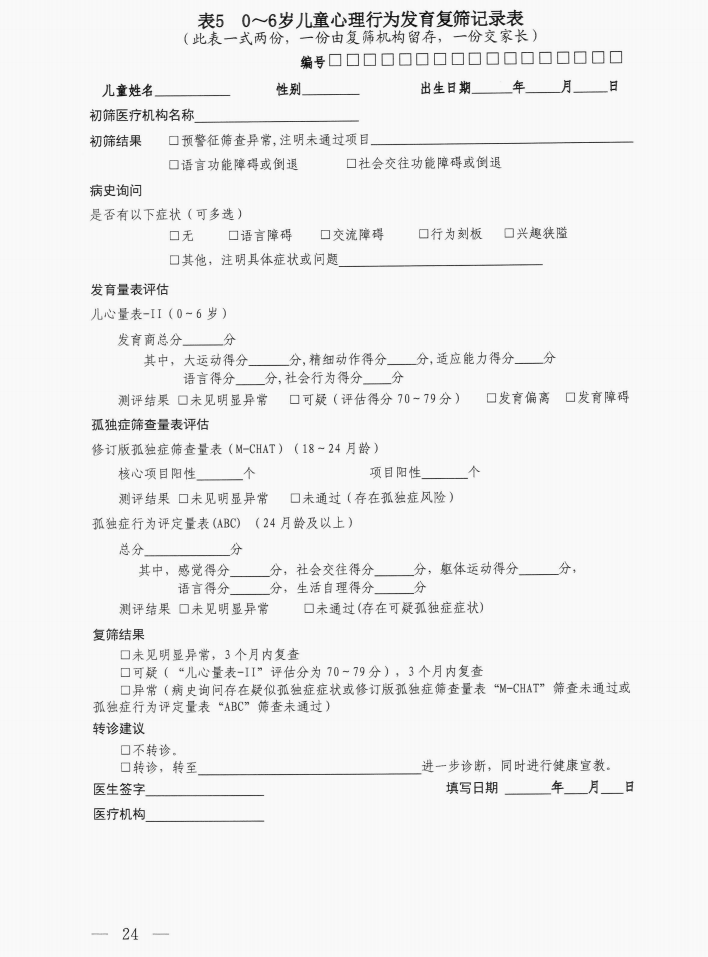

存在下列情形之一的,为复筛异常。

一是病史询问或观察发现有语言障碍、交流障碍、行为刻板、兴趣狭隘等一项或多项异常的。

二是孤独症筛查量表提示存在孤独症风险、可疑孤独症症状。三是“儿心量表—II”等发育量表提示存在发育障碍或发育偏离。

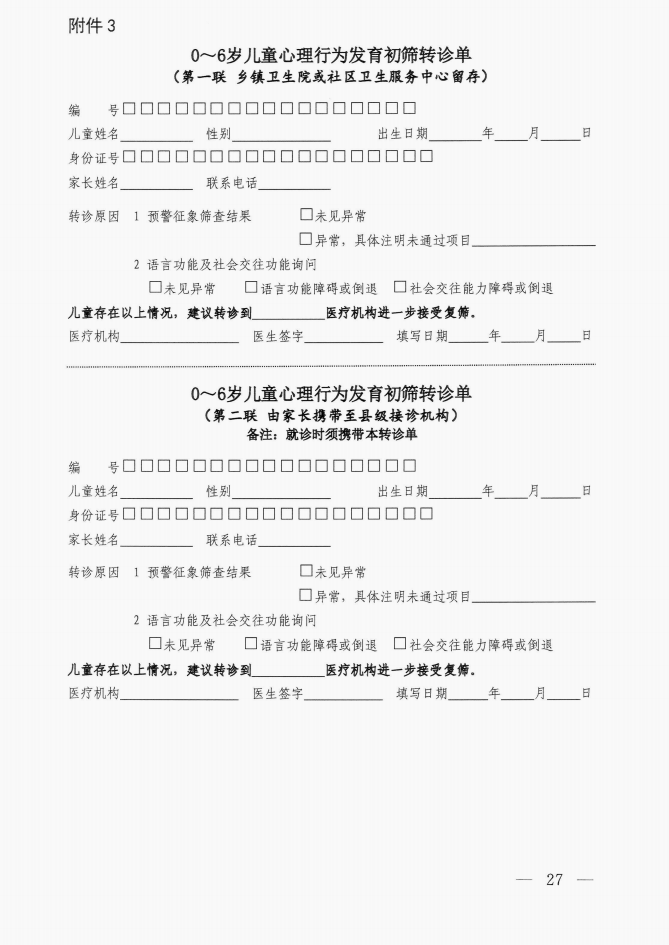

根据检查结果,填写《0~6岁儿童心理行为发育复筛记录表》(附件2,表5)。此表一式两份,一份由复筛机构留存,一份交家长。

(3)复筛结果处理与转诊服务。

筛查人员向家长合理解释复筛测评结果,根据结果决定复查或转诊。

一是复筛未见异常。告知家长返回基层医疗卫生机构继续接受0~6岁儿童健康管理服务;3个月内再次到原复筛机构进行复查,仍未见异常者继续接受基层医疗卫生机构0~6岁儿童健康管理服务,异常者按照复筛异常处理。

对于应用“儿心量表一II”等发育量表测评,评估总分为70~79分的儿童进行干预指导,在3个月内再次到原复筛机构进行复查。复查未见异常的,告知家长返回基层医疗卫生机构继续接受0~6岁儿童健康管理服务;复查评估为存在发育障碍或发育偏离的,按照复筛异常处理。

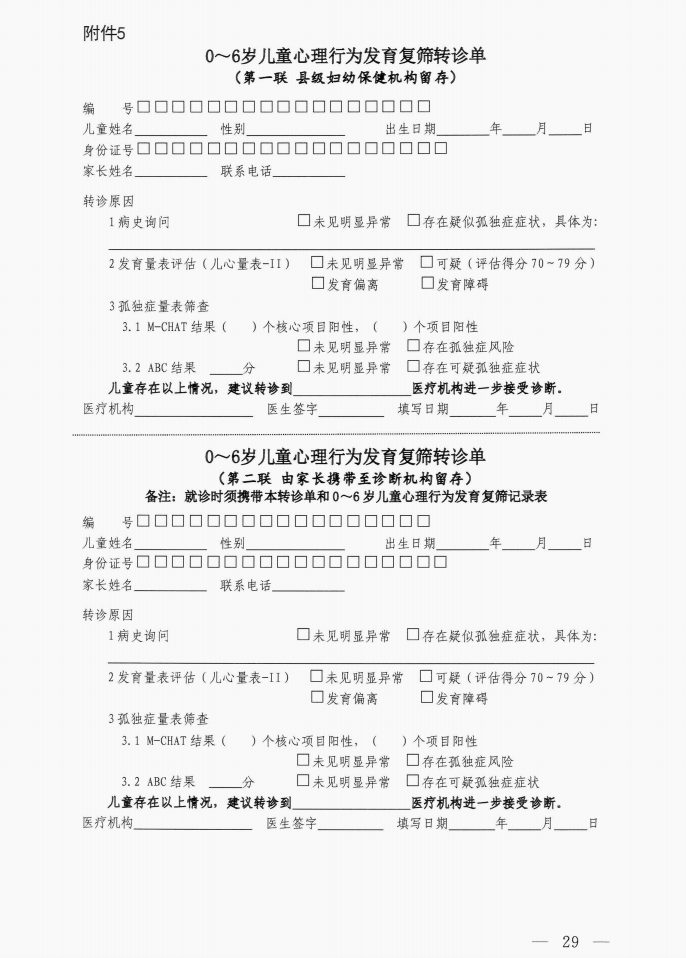

二是复筛异常。填写《0~6岁儿童心理行为发育复筛转诊单》(附件5),指导家长带儿童尽快转诊至具有儿童孤独症诊断能力的专业医疗机构进一步诊断。转诊单一式两份,第一联由复筛机构留存,第二联交由家长带至诊断机构。告知家长至诊断机构就诊时,须携带《0~6岁儿童心理行为发育复筛转诊单》(附件5)及《0~6岁儿童心理行为发育复筛记录表》(附件2,表5)。

对于复筛异常的儿童,复筛机构在积极联系转诊的同时,应及时进行健康宣教,开展个性化指导及干预,减轻或纠正儿童发育偏离。

县级妇幼保健机构填写《0~6岁儿童心理行为发育复筛异常登记表》(附件6),定期统计辖区内复筛异常儿童数量及相关信息,汇总上报地市级妇幼保健机构。定期将《0~6岁儿童心理行为发育复筛异常登记表》(附件6)统一集中反馈至各乡镇卫生院、社区卫生服务中心。(三)诊断。

具有孤独症诊断能力的医疗机构承担儿童孤独症诊断服务,主要包括综合医院儿科和儿童保健科、精神专科医院儿科、儿童医院和妇幼保健机构等。

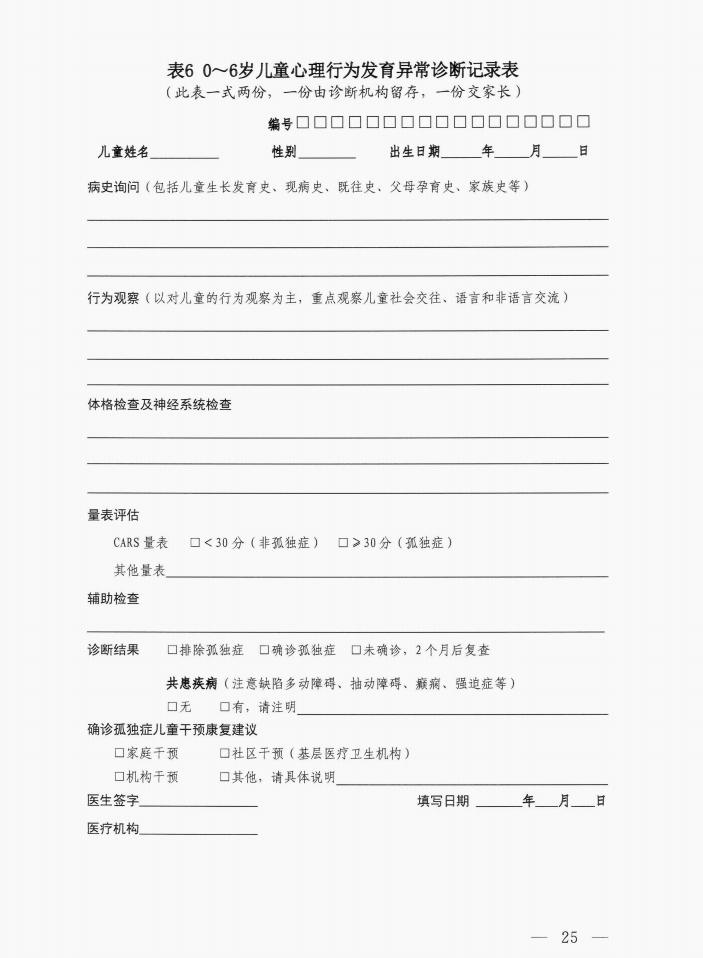

1.辅助诊断工具。儿童孤独症评定量表(CARS)等。2.诊断方法。通过病史询问、行为观察、体格检查与神经系统检查、孤独症量表测评及必要的辅助检查等,根据《疾病和有关健康问题的国际统计分类》(ICD——10)孤独症诊断标准进行综合评估后进行诊断。

(1)病史询问。详细了解儿童生长发育史,重点询问社交沟通、言语、认知能力、运动等方面的发育情况,了解儿童现病史、既往史以及父母孕育史、家族史等。

(2)行为观察。以对儿童的行为观察为主,重点观察儿童社会交往、语言和非语言交流。可设置一些特定环境与活动,观察儿童的社交沟通、对人的反应、对环境与玩具的反应、目光对视情况、注意状态、自发言语表达和特殊言语表现、情绪调节、特殊行为和兴趣、躯体活动和运动协调等方面的行为表现。进行发育量表测查时的行为表现也应适当记录。

(3)体格检查与神经系统检查。了解体格生长情况,测量头围、身高、体重,了解发育情况,观察面部特征及全身皮肤,检查有无先天畸形、视听觉障碍,检查神经系统有无阳性体征等。

(4)量表测评。应用儿童孤独症评定量表(CARS)等量表进行测评。CARS量表共15个项目,每个项目4级评分。评估总分小于30分为非孤独症,大于等于30分为孤独症。

(5)辅助检查。

与神经系统疾病、代谢性疾病等所致精神障碍进行鉴别,或对符合孤独症诊断标准的儿童寻找可能相关的致病因素。可结合儿童具体情况,选择必要的辅助检查,如电生理检查(脑电图、诱发电位)、影像学检查(头颅CT或磁共振)、染色体和基因检查等。

诊断孤独症,还需与言语和语言发育障碍、智力发育障碍、反应性依恋障碍、童年社交焦虑障碍、选择性缄默症、儿童精神分裂症等进行鉴别诊断。

同时注意共患病的诊断,如注意缺陷多动障碍、抽动障碍、癫痫、强迫症等。

根据诊断结果,填写《0~6岁儿童心理行为发育异常诊断记录表》(附件2,表6)。此表一式两份,一份由诊断机构留存,一份交家长。

3.诊断结果告知与转诊服务。

(1)对于确诊孤独症的儿童,向家长说明诊断结果和病情,告知可采取的干预康复方法、政府有关部门康复救助政策及信息,以及可选择综合医院、儿童医院、精神专科医院和妇幼保健机构及有资质的干预康复机构进行干预康复。

(2)对于排除孤独症的儿童,结合临床症状、发育评估及相关检查结果,向家长说明诊断情况。如发现有孤独症以外的健康问题,应告知到相应医疗机构进一步接受诊断和治疗。

(3)对于暂时不能确诊的儿童,告知家长2个月后到原诊断机构复查,并指导家长尽早开展干预。

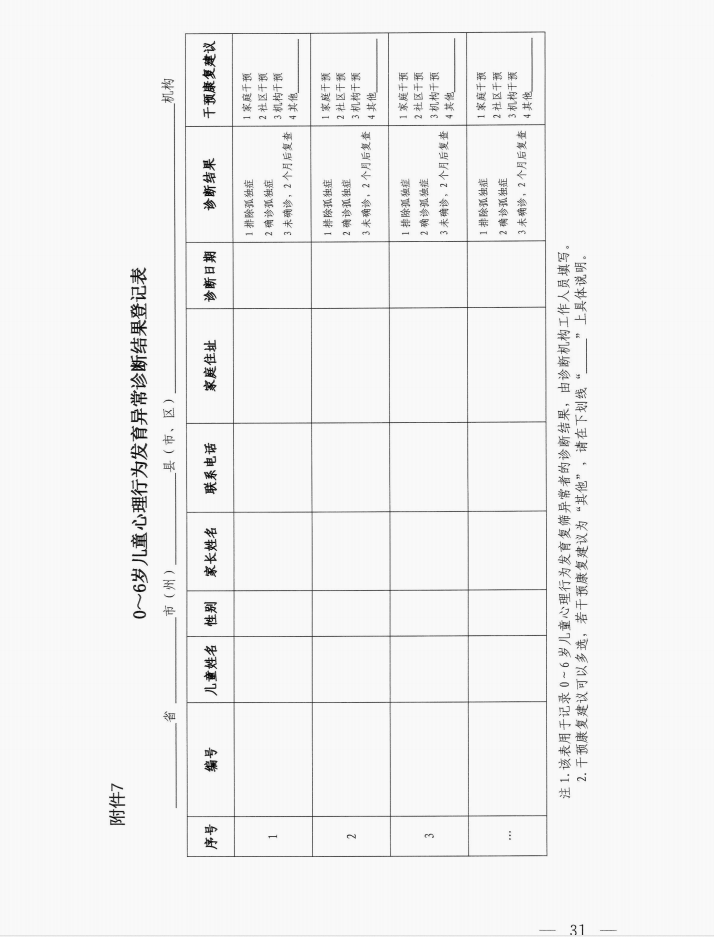

诊断机构填写《0~6岁儿童心理行为发育异常诊断结果登记表》(附件7),记录辖区内复筛异常儿童本次诊断结果、干预康复建议等信息,统一集中反馈至各地市级妇幼保健机构,由地市级妇幼保健机构反馈至县级妇幼保健机构,再反馈至乡镇卫生院或社区卫生服务中心。

(四)干预康复。

干预康复训练由具有儿童孤独症于预康复能力的特殊教育机构、综合医院儿科和儿童保健科、精神专科医院儿科、儿童医院、妇幼保健机构、有条件的基层医疗卫生机构和有资质的儿童心理康复机构承担。

1.基本原则。

(1)早期干预。早期干预可以显著改善孤独症儿童预后,实施干预越早越好。确诊患儿应立即干预,针对初筛、复筛阶段符合转诊条件的儿童均应及时进行健康宣教、指导和干预。

(2)个体化干预。孤独症儿童发育水平各不相同,应测评患儿社交、语言、认知、适应能力等各个能区发育水平,依据评估结果制定个体化教育干预计划。

(3)科学循证。目前孤独症干预方法很多,应选择有明确循证医学证据的科学有效方法。

(4)长程高强度。孤独症作为一种神经发育障碍性疾病,需要长期干预,干预时长一般需要持续数年甚至更长。同时,必须保证每天有足够有效干预时间,每周干预时间应在20小时以上。

(5)基层为主。积极推进以县级妇幼保健机构、基层医疗卫生机构为基础,家庭积极参与的干预康复模式,帮助孤独症儿童实现就近就便干预。同时,发挥地市级及以上医疗保健机构骨干作用,加强对基层医疗卫生机构的技术指导。

(6)家庭参与。鼓励家庭和家长积极参与干预,对家庭和家长进行全方位支持和教育,提高家庭在干预中的参与程度。

2.干预方法。

(1)行为干预。根据年龄、发育水平等选择有循证医学依据的早期干预方法,以改善社会交往、语言和非语言沟通能力为核心内容,以行为疗法为基本手段,结构化教育与自然情境下养育为干预基本框架,培养生活自理和独立生活能力,减少不适应行为,提高生存技能和交往能力。

(2)家庭干预和支持。父母及家人的参与和支持是孤独症儿童干预和康复的重要策略和措施。通过科普宣教、示范咨询等方式,鼓励父母和家人学习孤独症相关知识和家庭干预方法,主要原则包括∶对孤独症儿童行为的理解、接纳、包容、尊重和关爱;对孤独症儿童的情绪和行为问题,通过养育过程中的陪伴互动、生活照护和游戏玩耍,以快乐、适度和巧妙的方式,进行家庭干预;关注儿童的成长表现,发现儿童的特殊兴趣和个人能力,进行相应的培养和转化。同时,关心父母自身心理状态和身体健康,提供相应的帮助。

(3)药物治疗。目前尚缺乏针对儿童孤独症核心症状的药物。对于有严重情绪行为障碍和共患疾病的孤独症儿童应及时转诊至相关医疗机构,严格在专科医师指导下选择和使用药物。

3.干预步骤。

(1)开展评估。在干预前应采用规范的发育和行为等评估量表进行评估,以便了解儿童孤独症核心症状、各种能力发展水平以及生活质量。

(2)制定方案。根据评估结果,确定干预目标,制定干预方案,选择干预方法,确定干预场所,促进孤独症儿童社交沟通行为的出现和发展,改善孤独症儿童严重情绪障碍,矫正孤独症儿童异常行为,培养良好适应性行为,促进语言、交往、认知等能力的全面发展。

(3)实施干预。制定长期、中期、短期和每日训练计划;干预训练应以儿童社会交往和交流障碍为中心,注重全面发展强调应用行为分析技术和自然发展行为干预。

(4)效果评定。干预康复机构应与诊断机构密切合作。对于接受干预康复的孤独症儿童,每3~6个月对核心症状改善、能力发展、生活质量提高等干预效果进行评定,了解改善情况,评估干预效果,干预康复机构根据评估结果及时调整目标、方案和方法。

4.干预康复场所。

干预康复过程中可根据孤独症儿童年龄、病情轻重、能力水平以及家庭状态等,选择适宜的干预康复场所和方法。

1岁半以内的儿童,可以在专业医疗机构指导下以家庭干预为主,帮助家长主动利用各种资源,不断学习和提高康复训练技术。

1岁半至3岁儿童,可以选择专业医疗机构进行康复训练,同时进行家庭干预。

3岁以后儿童,病情相对轻、具备一定社会交往和交流能力的可在普通幼儿园接受融合教育,同时结合专业机构训练;病情较重、社会交往和交流能力弱的可在专业医疗机构、特殊教育机构或有资质的康复机构接受康复,继续鼓励家庭参与。

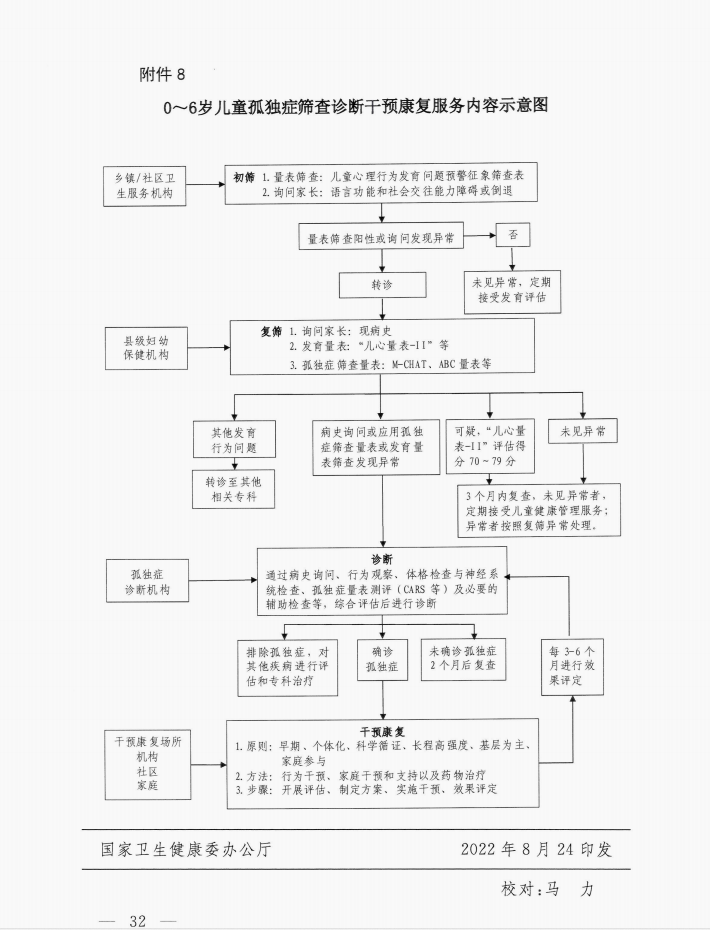

干预康复机构应及时评估患儿康复情况,做好干预康复记录。0~6岁儿童孤独症筛查、诊断、干预康复服务内容示意图见附件8。

四、服务机构和人员技术要求

(一)承担初筛服务的乡镇卫生院和社区卫生服务中心。应当设置相对独立的空间,配备必要的测查桌椅、测查床等设备,环境相对安静安全。明确至少1名接受过儿童心理行为发育筛查技术培训并合格、从事儿童保健服务的医务人员。

(二)承担复筛服务的县级妇幼保健机构。应当设置诊室1 间、独立的心理行为测查室1间,配备必要测查设施设备,环境安静安全。明确至少2名接受过儿童孤独症筛查和发育评估测查技术培训并合格、从事儿童保健服务的医务人员。

(三)儿童孤独症诊断机构。为具有孤独症诊断能力的医疗机构。应当配备符合临床诊疗要求的诊室1间、独立的心理行为测查室1间。诊断人员应为具备诊断资质的精神卫生科、儿科、儿童保健科的医生。

(四)干预康复机构。具备相应资质,设施、设备和人员能满足孤独症儿童干预服务需求。

五、任务分工

(一)乡镇卫生院、社区卫生服务中心。

1.开展儿童心理行为发育相关科学知识社会宣传和健康教育,宣传孤独症要早筛、早诊、早干预。动员家长定期带儿童接受孤独症筛查服务。

2.承担0~6岁儿童心理行为发育初筛,阳性儿童转诊服务,同时提供干预指导,建立完善儿童心理行为发育档案。

3.对初筛异常、未及时接受复筛儿童进行追访,配合县级妇幼保健机构对复筛后未及时复查的儿童进行追访。

4.定期统计汇总辖区内初筛异常儿童基本信息与数据,及时上报县级妇幼保健机构。

(二)县级妇幼保健机构。

1.开展儿童心理行为发育相关科学知识社会宣传和健康教育,宣传孤独症要早筛、早诊、早干预。

2.对初筛结果异常儿童进行复筛,对复筛及复查结果异常儿童进行转诊,同时提供干预指导、随访服务及家长心理支持,管理和完善儿童心理行为发育档案。

3.对复筛后未及时复查儿童,以及复筛或复查结果异常未及时到诊断机构就诊儿童进行追访。

4.对辖区内提供初筛服务的机构开展人员培训、技术指导和质量评估。

5.负责辖区内孤独症儿童专案管理。定期统计汇总辖区内复筛异常儿童基本信息与数据,及时上报至地市级妇幼保健机构,同时将复筛异常儿童信息及地市级反馈的诊断儿童信息反馈至乡镇卫生院、社区卫生服务中心。(三)儿童孤独症诊断机构。

1.开展儿童心理行为发育相关科学知识社会宣传和健康教育,宣传孤独症要早筛、早诊、早干预。

2.为复筛结果异常儿童提供诊断,提出干预康复建议,协助有需要的儿童转诊,告知家长相关医疗保障和社会救助政策信息。

3.对确诊的孤独症儿童开展随访服务,原则上3岁以下每3 个月一次,3岁及以上每6个月一次,通过评估确诊患儿干预效果,给出下一阶段干预康复建议。

4.协助卫生健康部门开展孤独症筛查、诊断和干预康复技术推广、业务指导、人员培训和质量控制。

5.统计汇总本机构儿童孤独症诊断及干预建议相关信息,及时反馈至相应地市级妇幼保健机构。

(四)干预康复机构。

1.开展儿童心理行为发育相关科学知识社会宣传和健康教育,宣传孤独症要早筛、早诊、早干预。

2.依据孤独症儿童评估结果和训练计划为孤独症儿童提供干预康复服务,及时记录干预康复情况。

3.向孤独症儿童家长宣传干预康复知识和方法,以及相关医疗保障和社会救助政策。

4.向孤独症儿童家长提供干预康复咨询指导服务,开展家庭干预康复技术技能培训,对家长进行心理疏导和支持。

5.做好孤独症儿童管理和转诊,与诊断机构配合定期组织开展随访服务,评估康复效果。

(五)省级、地市级妇幼保健机构。

结合妇幼保健机构功能定位,加强自身儿童心理保健科和康复科能力建设,协助卫生健康行政部门重点承担服务网络和信息系统建设、人员培训、业务指导、技术推广、质量控制、健康宣教和数据管理等工作。

六、工作要求

各级卫生健康行政部门要高度重视儿童孤独症筛查、诊断和干预康复工作,加强组织领导,强化安排部署和工作指导,不断提高筛查率、诊断率和干预率。持续提升基层医疗卫生机构能力,加强县级妇幼保健机构能力建设,结合辖区医疗卫生资源,合理布局诊断机构和干预康复机构,构建儿童孤独症筛查、诊断、干预康复一体化服务链条。加强人员培训,强化质量控制,确保服务质量。要强化信息安全和隐私保护,加强区域信息平台建设,推进儿童孤独症筛查干预信息互联共享,提高服务质量,减轻基层负担,方便群众办事。

七、评估指标

(一)初筛率。统计期限内辖区0~6岁儿童接受心理行为发育初筛人数/统计期限内辖区0~6岁儿童人数×100%。

(二)复筛率。统计期限内辖区0~6岁儿童心理行为发育初筛异常者到复筛机构接受复筛人数/统计期限内辖区0~6岁儿童心理行为发育初筛异常人数×100%。

(三)诊断率。统计期限内辖区0~6岁儿童心理行为发育复筛异常者已转诊到诊断机构接受诊断的人数/统计期限内辖区0 ~6岁儿童心理行为发育复筛异常人数×100%。

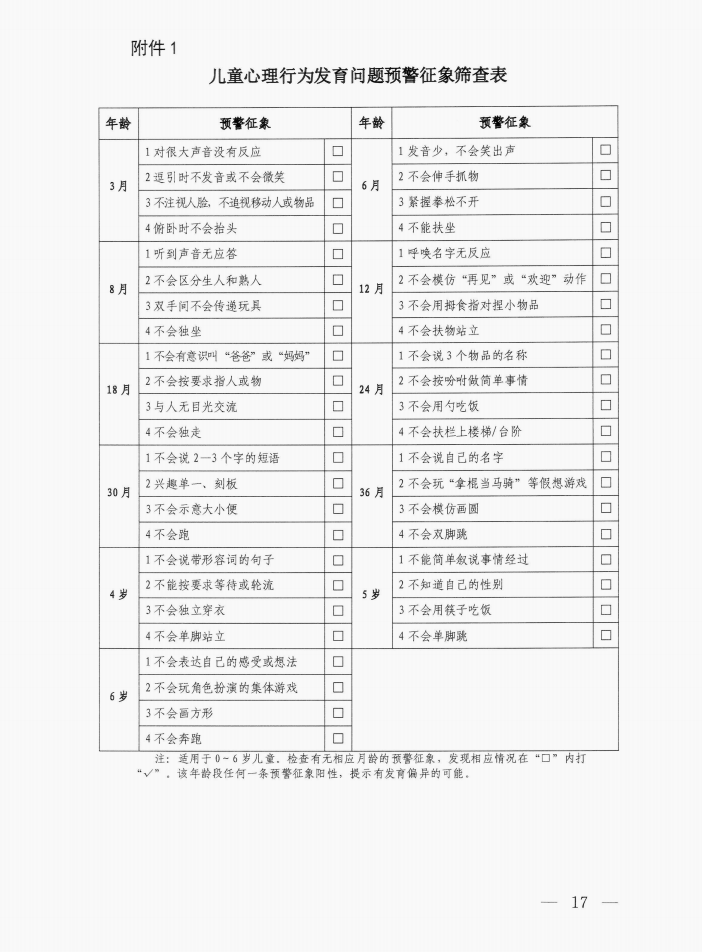

附件∶1.儿童心理行为发育问题预警征象筛查表

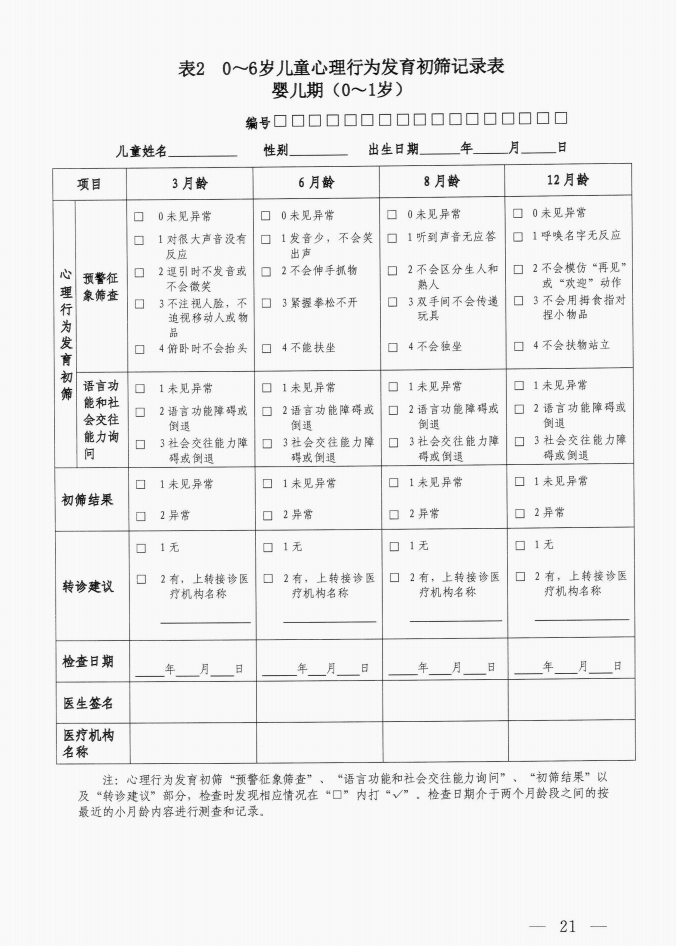

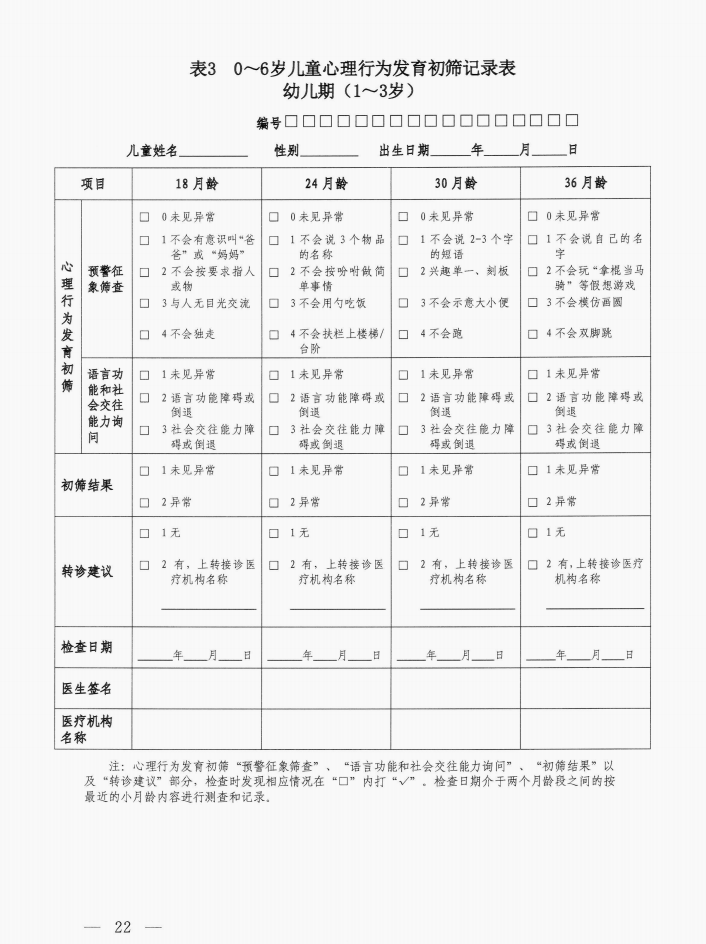

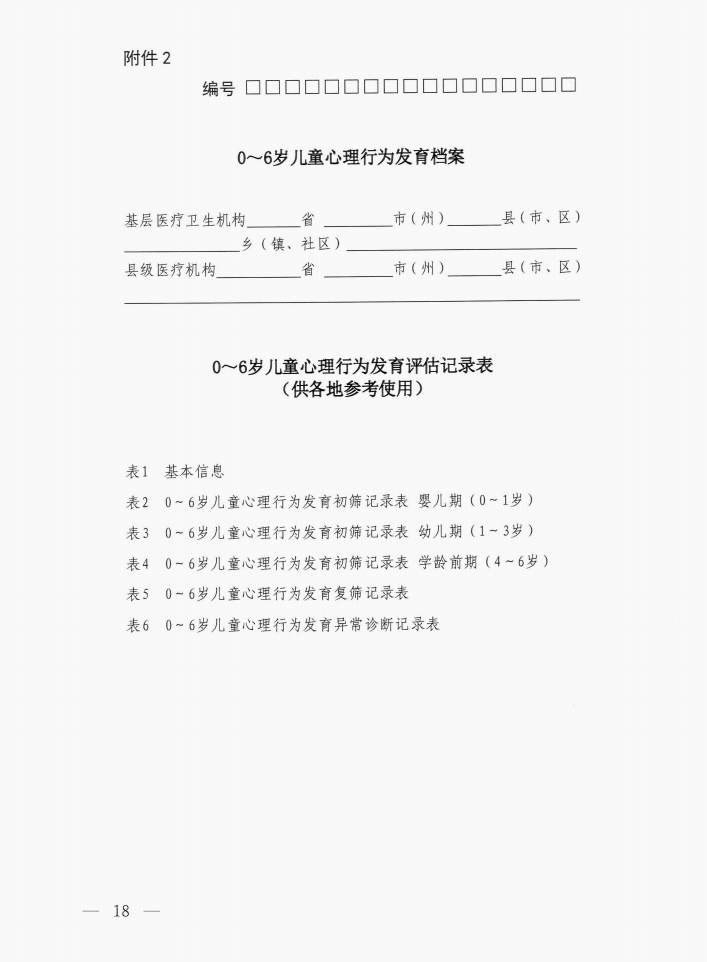

2.0~6岁儿童心理行为发育档案

3.0~6岁儿童心理行为发育初筛转诊单

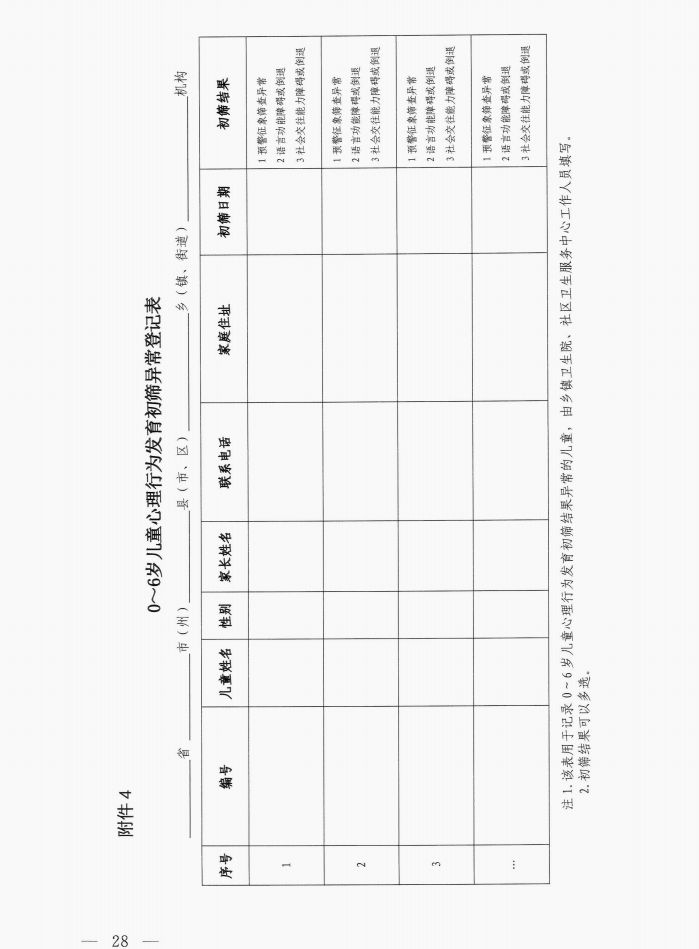

4.0~6岁儿童心理行为发育初筛异常登记表

5.0~6岁儿童心理行为发育复筛转诊单

6.0~6岁儿童心理行为发育复筛异常登记表

7.0~6岁儿童心理行为发育异常诊断结果登记表

8.0~6岁儿童孤独症筛查诊断干预康复服务内容示意图

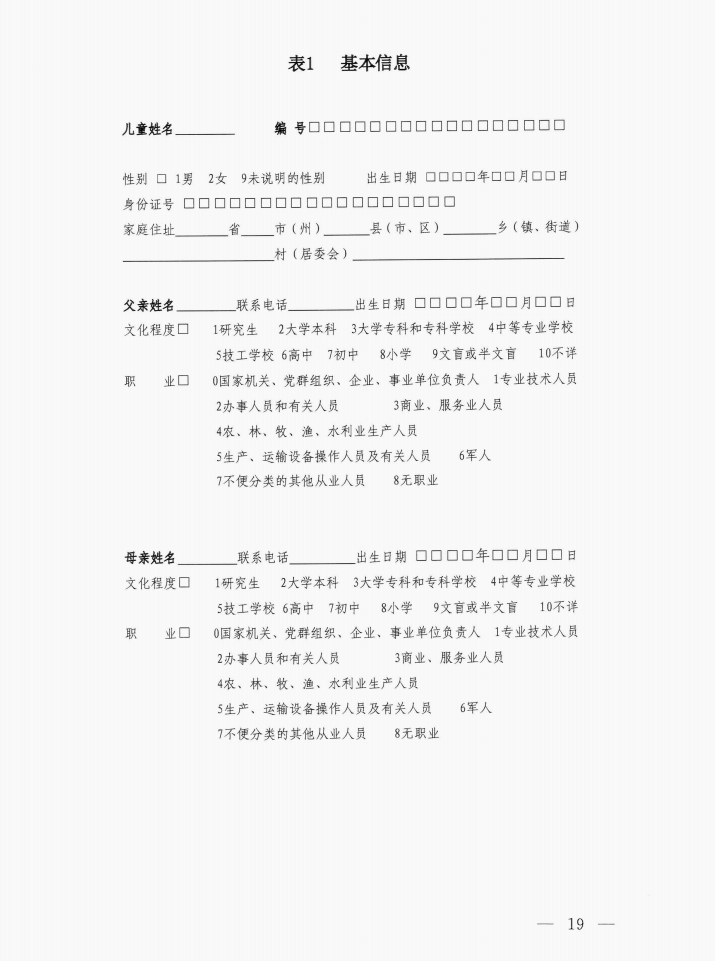

填表要求

一、基本要求

1.档案填写一律用黑色的钢笔或圆珠笔进行填写。字迹要清楚,书写要工整。数字或代码一律用阿拉伯数字书写。数字和编码要填在“□”内,不要填出格外,如果数字填错,用双横线将整笔数码划去,并在原数码上方工整填写正确的数码。切勿在原数码上涂改。

2.《0~6岁儿童心理行为发育档案》表1~表6的具体填写说明请参照各表下方标注。

二、档案编码

统一为0~6岁儿童心理行为发育档案进行编码,采用17位编码制,以国家统一的行政区划编码为基础,村(居)委会为单位,编制居民健康档案唯一编码。同时将建档儿童的身份证号作为统一的身份识别码,为在信息平台下实现资源共享奠定基础。

第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划,统一使用《中华人民共和国行政区划代码》(GB2260);

第二段为3位数字,表示乡镇(街道)级行政区划,按照国家标准《县以下行政区划代码编码规则》(GB/T10114-2003)编制;

第三段为3位数字,表示村(居)民委员会等,具体划分为∶001-099表示居委会,101-199表示村委会,901-999表示其他组织;

第四段为5位数字,表示儿童个人序号,由建档机构根据建档顺序编制。三、其他

1.本表用于儿童首次建立档案时填写。如果儿童的个人信息有所变动,可在原条目处修改,并注明修改时间。

2.儿童姓名∶填写新生儿姓名。如没有取名则填写母亲名字+之男或之女。3.性别∶分为男、女及未说明的性别。

4.出生日期∶根据居民身份证的出生日期,按照年(4位)、月(2位)、日(2位)顺序填写,如20200101。

5.身份证号码∶如新生儿无身份证号码,可暂时空缺,待户口登记后再补填。6.联系电话∶填写可联系到父母的手机或常用电话。